2011年08月06日

伊勢遺跡と邪馬台国その3

「魏志倭人伝」には2~3世紀の日本の

地域やそこに住まう人々の生活や慣習が

こと細かく記述されています。

その中に「女王卑弥呼」についても触れられています。

「魏志倭人伝」原文抜粋

訳すとこう書かれています。

その国は、もとまた男子をもって王としていた。

7~80年まえ倭国は乱れ、あい攻伐して年を歴る。

すなわち、ともに一女子をたてて王となす。名づけて

卑弥呼という。

鬼道につかえ、よく衆をまどわす。年はすでに長大であ

るが、夫壻(おっと・むこ)はない。

男弟があって、佐(たす)けて国を治めている。

(卑弥呼が)王となっていらい、見たものはすくない。婢

千人をもって、自(身)にはべらしている。ただ男子がひ

とりあって、(卑弥呼に)飲食を給し、辞をつたえ、居拠

に出入りしている。

宮室・楼観(たかどの)、城柵、おごそかに設け、つねに

人がいて、兵(器)をもち、守衛している。

ここでいう倭国とは日本のこと。

日本中で内乱が続く中

国どおしが連合して

ひとりの女王をたてた。

それが「卑弥呼」。

あれ?国どおしが連合??

どこかでよく似たフレーズが出てきました。

そう、大岩山の銅鐸。(伊勢遺跡と邪馬台国その2)

「ある時、争っていた国々がここに一同に集まり

自国のシンボルである銅鐸を埋め、

何らかの儀式が行われた」

また原文にはあとにこうとも書かれています。

宮室・楼観(たかどの)、城柵、おごそかに設け、つねに

人がいて、兵(器)をもち、守衛している。

あれ?これもどこかで聞いたような・・・・

伊勢遺跡!!(伊勢遺跡と邪馬台国)

「円形の真ん中には

「居処、宮殿、楼観、城柵」らしき

跡が見つかっています。」

おんなじじゃん!

さて、「魏志倭人伝」に戻ります。

これは魏志倭人伝の冒頭文。

倭人は帯方の東南大海の中にあり、山島に依りて國邑をなす。

旧百余國。漢の時朝見する者あり、今、使訳通ずる所三十國。

簡単にいうと、倭国は元は百余りあった国が今は30カ国ということ。

30カ国・・・

30カ国って・・・・

そういえば、伊勢遺跡の円形に配された建物は30棟

その円形の真ん中にある建物は

「居処、宮殿、楼観、城柵」でしたね・・・・

なんか繋がってきませんか?!

つまりこうです。(あくまでも推測です)

当時、日本国内で争っていた30の国々が

ある時、連合を結んだ。

銅鐸を野洲の大岩山へ埋める儀式を済まし

場所を移して30カ国の長が一同に集まる

拠点を造った。

30カ国の連合国には、これから2度と争いを

起こさない約束が結ばれる。もちろん

お互いの身分や上下関係はすべて対等。

それは、拠点である建物にも表れます。

円形という配置をもって。

その中心には、そう、30カ国の長が

たてまつった女王の宮殿。

名付けて卑弥呼という。

鬼道に事え、能く衆を惑わす。「魏志倭人伝」

7月30日「もりやま卑弥呼コンテスト」受賞者 善野直依さん

守山にはこんなロマンが眠っています。

少しはおわかりいただけたでしょうか?

九州説、畿内説に負けない財産がここには眠っています。

ぜひ、みなさんもご一緒にこの「邪馬台国近江説」を

盛り上げていきましょう!

地域やそこに住まう人々の生活や慣習が

こと細かく記述されています。

その中に「女王卑弥呼」についても触れられています。

「魏志倭人伝」原文抜粋

訳すとこう書かれています。

その国は、もとまた男子をもって王としていた。

7~80年まえ倭国は乱れ、あい攻伐して年を歴る。

すなわち、ともに一女子をたてて王となす。名づけて

卑弥呼という。

鬼道につかえ、よく衆をまどわす。年はすでに長大であ

るが、夫壻(おっと・むこ)はない。

男弟があって、佐(たす)けて国を治めている。

(卑弥呼が)王となっていらい、見たものはすくない。婢

千人をもって、自(身)にはべらしている。ただ男子がひ

とりあって、(卑弥呼に)飲食を給し、辞をつたえ、居拠

に出入りしている。

宮室・楼観(たかどの)、城柵、おごそかに設け、つねに

人がいて、兵(器)をもち、守衛している。

ここでいう倭国とは日本のこと。

日本中で内乱が続く中

国どおしが連合して

ひとりの女王をたてた。

それが「卑弥呼」。

あれ?国どおしが連合??

どこかでよく似たフレーズが出てきました。

そう、大岩山の銅鐸。(伊勢遺跡と邪馬台国その2)

「ある時、争っていた国々がここに一同に集まり

自国のシンボルである銅鐸を埋め、

何らかの儀式が行われた」

また原文にはあとにこうとも書かれています。

宮室・楼観(たかどの)、城柵、おごそかに設け、つねに

人がいて、兵(器)をもち、守衛している。

あれ?これもどこかで聞いたような・・・・

伊勢遺跡!!(伊勢遺跡と邪馬台国)

「円形の真ん中には

「居処、宮殿、楼観、城柵」らしき

跡が見つかっています。」

おんなじじゃん!

さて、「魏志倭人伝」に戻ります。

これは魏志倭人伝の冒頭文。

倭人は帯方の東南大海の中にあり、山島に依りて國邑をなす。

旧百余國。漢の時朝見する者あり、今、使訳通ずる所三十國。

簡単にいうと、倭国は元は百余りあった国が今は30カ国ということ。

30カ国・・・

30カ国って・・・・

そういえば、伊勢遺跡の円形に配された建物は30棟

その円形の真ん中にある建物は

「居処、宮殿、楼観、城柵」でしたね・・・・

なんか繋がってきませんか?!

つまりこうです。(あくまでも推測です)

当時、日本国内で争っていた30の国々が

ある時、連合を結んだ。

銅鐸を野洲の大岩山へ埋める儀式を済まし

場所を移して30カ国の長が一同に集まる

拠点を造った。

30カ国の連合国には、これから2度と争いを

起こさない約束が結ばれる。もちろん

お互いの身分や上下関係はすべて対等。

それは、拠点である建物にも表れます。

円形という配置をもって。

その中心には、そう、30カ国の長が

たてまつった女王の宮殿。

名付けて卑弥呼という。

鬼道に事え、能く衆を惑わす。「魏志倭人伝」

7月30日「もりやま卑弥呼コンテスト」受賞者 善野直依さん

守山にはこんなロマンが眠っています。

少しはおわかりいただけたでしょうか?

九州説、畿内説に負けない財産がここには眠っています。

ぜひ、みなさんもご一緒にこの「邪馬台国近江説」を

盛り上げていきましょう!

2011年08月03日

伊勢遺跡と邪馬台国その2

伊勢遺跡を語る前にまず

銅鐸のお話をしなければなりません。

ちょっと我慢して読んで下さいね。

明治14年(1881)野洲町大岩山に遊びに来ていた14歳と16歳の少年が

銅鐸を見つけました。この時発見された銅鐸の数14個。その後時代を

経て昭和 37年、小篠原地先(こしのはらちさき)の東海道新幹線の土

取工事現場から、計10個の銅鐸が発見されます。これで合計24個の銅

鐸が出たことになります。この銅鐸は野洲市の「野洲町立歴史民俗資

料館」に展示されています。

あまりにも銅鐸が多く展示されていることから「銅鐸博物館」とも

呼ばれる。

日本一の大きさを誇る銅鐸もここで発見されました。

日本一最長の銅鐸、なんと134.7㎝

この大岩山で発見された銅鐸にはひとつの特徴がみられます。

近畿地方以西で造られた近畿式銅鐸

と

東海地方で造られた三遠(さんえん)式銅鐸

がここで同時に発見されています。

近畿式銅鐸

上部に渦巻き状の飾りがついています。

三遠(さんえん)式銅鐸

飾りがついていません。

当時、銅鐸は日本の各地にあった小国のシンボルで

あったといいます。

各地域で特徴を持っていた様々な銅鐸が

ここ、大岩山で同時に見つかっています。

同時に・・・・

同時に発見される例は日本中のどこをみても

ここだけだといいます。

どういう意味があるのでしょう?

2~3世紀、日本国内では小国間どうしでの

争いが絶えませんでした。

ある時、争っていた国々がここに一同に集まり

自国のシンボルである銅鐸を埋め、

何らかの儀式が行われた。

弥生時代、銅鐸が埋められた時の想像図(野洲銅鐸博物館)

つまり国々の争いが収まり、連合国家を造る動きが

ここであったのではないかという推測がつきます。

日本建国神話を記した「古事記」や「日本書紀」でよく出てくる

八百万神(やおよろずのかみ)

八百万神が当時の日本各地の首長だったのでは?

という、想像も膨らみます。

この八百万の神が一同に会した場所は

そう、天安河(あまのやすかわ)

あまのやすかわ・・・

やすかわ・・

野洲川!

当時、野洲あたりを支配していた豪族は

安(やす)氏

う~~ん、

いろいろなキーワードが一致してきますね。

(無理やりだ!っという意見も受け入れます)

そして、ここから10キロほど離れた

野洲川のほとりに

伊勢遺跡があります。

そう、

30棟の建物を円形に配した伊勢遺跡。

詳しくはこちらへ

「伊勢遺跡と邪馬台国」

何ら関係があってもおかしくはありません。

今度こそ、その30棟の謎に迫ります。

銅鐸のお話をしなければなりません。

ちょっと我慢して読んで下さいね。

明治14年(1881)野洲町大岩山に遊びに来ていた14歳と16歳の少年が

銅鐸を見つけました。この時発見された銅鐸の数14個。その後時代を

経て昭和 37年、小篠原地先(こしのはらちさき)の東海道新幹線の土

取工事現場から、計10個の銅鐸が発見されます。これで合計24個の銅

鐸が出たことになります。この銅鐸は野洲市の「野洲町立歴史民俗資

料館」に展示されています。

あまりにも銅鐸が多く展示されていることから「銅鐸博物館」とも

呼ばれる。

日本一の大きさを誇る銅鐸もここで発見されました。

日本一最長の銅鐸、なんと134.7㎝

この大岩山で発見された銅鐸にはひとつの特徴がみられます。

近畿地方以西で造られた近畿式銅鐸

と

東海地方で造られた三遠(さんえん)式銅鐸

がここで同時に発見されています。

近畿式銅鐸

上部に渦巻き状の飾りがついています。

三遠(さんえん)式銅鐸

飾りがついていません。

当時、銅鐸は日本の各地にあった小国のシンボルで

あったといいます。

各地域で特徴を持っていた様々な銅鐸が

ここ、大岩山で同時に見つかっています。

同時に・・・・

同時に発見される例は日本中のどこをみても

ここだけだといいます。

どういう意味があるのでしょう?

2~3世紀、日本国内では小国間どうしでの

争いが絶えませんでした。

ある時、争っていた国々がここに一同に集まり

自国のシンボルである銅鐸を埋め、

何らかの儀式が行われた。

弥生時代、銅鐸が埋められた時の想像図(野洲銅鐸博物館)

つまり国々の争いが収まり、連合国家を造る動きが

ここであったのではないかという推測がつきます。

日本建国神話を記した「古事記」や「日本書紀」でよく出てくる

八百万神(やおよろずのかみ)

八百万神が当時の日本各地の首長だったのでは?

という、想像も膨らみます。

この八百万の神が一同に会した場所は

そう、天安河(あまのやすかわ)

あまのやすかわ・・・

やすかわ・・

野洲川!

当時、野洲あたりを支配していた豪族は

安(やす)氏

う~~ん、

いろいろなキーワードが一致してきますね。

(無理やりだ!っという意見も受け入れます)

そして、ここから10キロほど離れた

野洲川のほとりに

伊勢遺跡があります。

そう、

30棟の建物を円形に配した伊勢遺跡。

詳しくはこちらへ

「伊勢遺跡と邪馬台国」

何ら関係があってもおかしくはありません。

今度こそ、その30棟の謎に迫ります。

2011年07月21日

伊勢遺跡と邪馬台国

昭和56年(1981年)、滋賀県守山市伊勢町、阿村町、

栗東市野尻にかけて、大きな弥生時代の遺跡がある

ことがわかりました。

伊勢遺跡全景 守山市提供

その後、平成19年3月までに

実施した発掘調査で、伊勢遺跡は東西約700m、南北

約450mの楕円形状に形成されていることが判明。

発掘していくといくつもの建物跡らしき形跡が発見されます。

建物が建っていたであろう柱の跡 守山市提供

復元するとこんな感じの建物

MKデザイン提供

2本の棟持柱(むなもちはしら)(妻側の出っ張った大きな屋根を支える柱)

と12本の柱で支えられた高床式の特徴ある建物。

これを神明造(しんめいづくり)といいます。

どこかで見たことないですか?

そうです。お伊勢さん、伊勢神宮です。

伊勢神宮の本殿(ここは天皇陛下ですら立ち入ることができません)

と全くといっていいほど造りが同じだそうです。

そんな建物がここで6棟も発掘されています。

6棟です。

しかもそれが円形に

守山市提供(赤色の部分が発掘された場所)

円形の真ん中には

「居処、宮殿、楼観、城柵」らしき

跡が見つかっています。

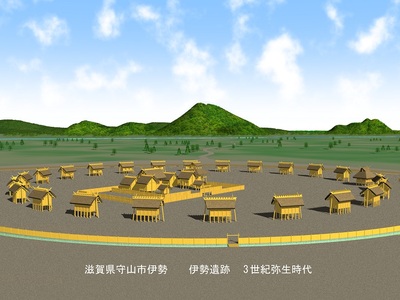

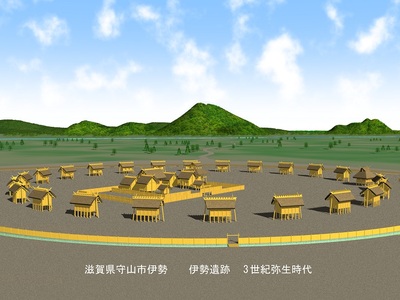

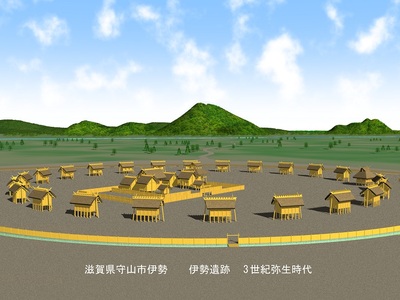

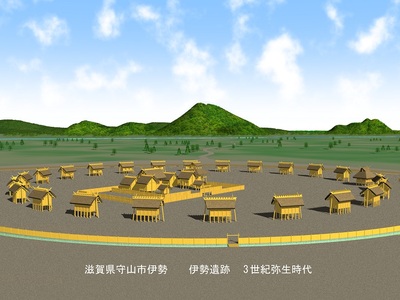

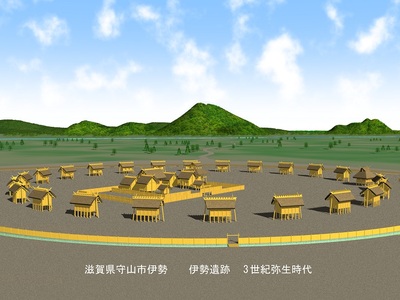

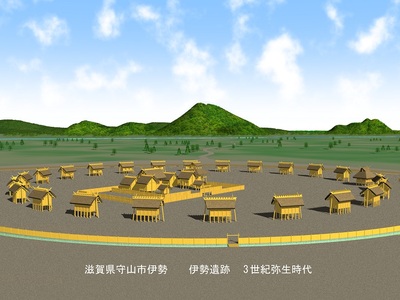

復元するとこんな感じ

大上直樹氏提供

ちょっと話戻します。

先程の神明造りの建物の並び方には

一定の法則があることがわかりました。

なんと全て8度のズレを保ちながら

一定の距離を保って

建物が並んでいるとのこと。

そう考えると

30棟の神明造りの建物が

真ん中の「居処、宮殿、楼観、城柵」を

円形に囲むように配置されるそうです。こんな感じ

MKデザイン提供

円形に・・・・

円形

考古学上、円形に配置される建物群って日本では見つかっていないそうです。

ましてや、

世界中でもほとんど稀なケースだといいます。

だとしたら

円形にしなければならない何らかの理由があったはず。。

方形(四角形)配置には絶対的な身分の格差や

主従関係が表れているといわれます。

円形配置には、身分や上下関係、強弱関係は無し。

つまり、お互いすべて同じだよ、という意味が

こめられているとのこと。

当時、身分関係を和らげなければならない

何かの力がここにあったに違いない。

よ~く考えてください。

こんな大昔に8度とか円形とか

そんな高度な技術を駆使するなんて

よっぽどの力がなければ

そんなめんどくさいことはしないでしょう。

そう、なにか強大な力があったことを

伊勢遺跡は物語っています。

そして、円形に並んだ30棟の建物

この30棟の謎に次回は迫ります。

栗東市野尻にかけて、大きな弥生時代の遺跡がある

ことがわかりました。

伊勢遺跡全景 守山市提供

その後、平成19年3月までに

実施した発掘調査で、伊勢遺跡は東西約700m、南北

約450mの楕円形状に形成されていることが判明。

発掘していくといくつもの建物跡らしき形跡が発見されます。

建物が建っていたであろう柱の跡 守山市提供

復元するとこんな感じの建物

MKデザイン提供

2本の棟持柱(むなもちはしら)(妻側の出っ張った大きな屋根を支える柱)

と12本の柱で支えられた高床式の特徴ある建物。

これを神明造(しんめいづくり)といいます。

どこかで見たことないですか?

そうです。お伊勢さん、伊勢神宮です。

伊勢神宮の本殿(ここは天皇陛下ですら立ち入ることができません)

と全くといっていいほど造りが同じだそうです。

そんな建物がここで6棟も発掘されています。

6棟です。

しかもそれが円形に

守山市提供(赤色の部分が発掘された場所)

円形の真ん中には

「居処、宮殿、楼観、城柵」らしき

跡が見つかっています。

復元するとこんな感じ

大上直樹氏提供

ちょっと話戻します。

先程の神明造りの建物の並び方には

一定の法則があることがわかりました。

なんと全て8度のズレを保ちながら

一定の距離を保って

建物が並んでいるとのこと。

そう考えると

30棟の神明造りの建物が

真ん中の「居処、宮殿、楼観、城柵」を

円形に囲むように配置されるそうです。こんな感じ

MKデザイン提供

円形に・・・・

円形

考古学上、円形に配置される建物群って日本では見つかっていないそうです。

ましてや、

世界中でもほとんど稀なケースだといいます。

だとしたら

円形にしなければならない何らかの理由があったはず。。

方形(四角形)配置には絶対的な身分の格差や

主従関係が表れているといわれます。

円形配置には、身分や上下関係、強弱関係は無し。

つまり、お互いすべて同じだよ、という意味が

こめられているとのこと。

当時、身分関係を和らげなければならない

何かの力がここにあったに違いない。

よ~く考えてください。

こんな大昔に8度とか円形とか

そんな高度な技術を駆使するなんて

よっぽどの力がなければ

そんなめんどくさいことはしないでしょう。

そう、なにか強大な力があったことを

伊勢遺跡は物語っています。

そして、円形に並んだ30棟の建物

この30棟の謎に次回は迫ります。