2011年08月06日

伊勢遺跡と邪馬台国その3

「魏志倭人伝」には2~3世紀の日本の

地域やそこに住まう人々の生活や慣習が

こと細かく記述されています。

その中に「女王卑弥呼」についても触れられています。

「魏志倭人伝」原文抜粋

訳すとこう書かれています。

その国は、もとまた男子をもって王としていた。

7~80年まえ倭国は乱れ、あい攻伐して年を歴る。

すなわち、ともに一女子をたてて王となす。名づけて

卑弥呼という。

鬼道につかえ、よく衆をまどわす。年はすでに長大であ

るが、夫壻(おっと・むこ)はない。

男弟があって、佐(たす)けて国を治めている。

(卑弥呼が)王となっていらい、見たものはすくない。婢

千人をもって、自(身)にはべらしている。ただ男子がひ

とりあって、(卑弥呼に)飲食を給し、辞をつたえ、居拠

に出入りしている。

宮室・楼観(たかどの)、城柵、おごそかに設け、つねに

人がいて、兵(器)をもち、守衛している。

ここでいう倭国とは日本のこと。

日本中で内乱が続く中

国どおしが連合して

ひとりの女王をたてた。

それが「卑弥呼」。

あれ?国どおしが連合??

どこかでよく似たフレーズが出てきました。

そう、大岩山の銅鐸。(伊勢遺跡と邪馬台国その2)

「ある時、争っていた国々がここに一同に集まり

自国のシンボルである銅鐸を埋め、

何らかの儀式が行われた」

また原文にはあとにこうとも書かれています。

宮室・楼観(たかどの)、城柵、おごそかに設け、つねに

人がいて、兵(器)をもち、守衛している。

あれ?これもどこかで聞いたような・・・・

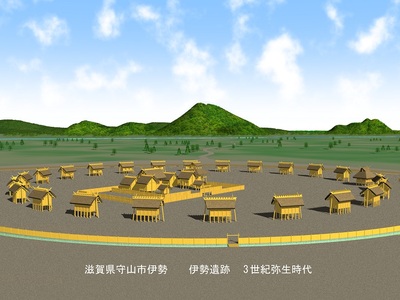

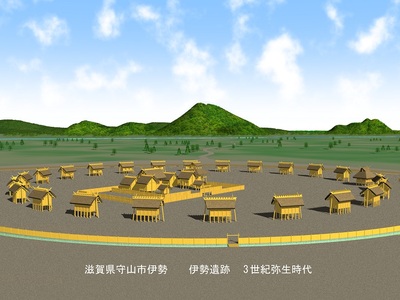

伊勢遺跡!!(伊勢遺跡と邪馬台国)

「円形の真ん中には

「居処、宮殿、楼観、城柵」らしき

跡が見つかっています。」

おんなじじゃん!

さて、「魏志倭人伝」に戻ります。

これは魏志倭人伝の冒頭文。

倭人は帯方の東南大海の中にあり、山島に依りて國邑をなす。

旧百余國。漢の時朝見する者あり、今、使訳通ずる所三十國。

簡単にいうと、倭国は元は百余りあった国が今は30カ国ということ。

30カ国・・・

30カ国って・・・・

そういえば、伊勢遺跡の円形に配された建物は30棟

その円形の真ん中にある建物は

「居処、宮殿、楼観、城柵」でしたね・・・・

なんか繋がってきませんか?!

つまりこうです。(あくまでも推測です)

当時、日本国内で争っていた30の国々が

ある時、連合を結んだ。

銅鐸を野洲の大岩山へ埋める儀式を済まし

場所を移して30カ国の長が一同に集まる

拠点を造った。

30カ国の連合国には、これから2度と争いを

起こさない約束が結ばれる。もちろん

お互いの身分や上下関係はすべて対等。

それは、拠点である建物にも表れます。

円形という配置をもって。

その中心には、そう、30カ国の長が

たてまつった女王の宮殿。

名付けて卑弥呼という。

鬼道に事え、能く衆を惑わす。「魏志倭人伝」

7月30日「もりやま卑弥呼コンテスト」受賞者 善野直依さん

守山にはこんなロマンが眠っています。

少しはおわかりいただけたでしょうか?

九州説、畿内説に負けない財産がここには眠っています。

ぜひ、みなさんもご一緒にこの「邪馬台国近江説」を

盛り上げていきましょう!

地域やそこに住まう人々の生活や慣習が

こと細かく記述されています。

その中に「女王卑弥呼」についても触れられています。

「魏志倭人伝」原文抜粋

訳すとこう書かれています。

その国は、もとまた男子をもって王としていた。

7~80年まえ倭国は乱れ、あい攻伐して年を歴る。

すなわち、ともに一女子をたてて王となす。名づけて

卑弥呼という。

鬼道につかえ、よく衆をまどわす。年はすでに長大であ

るが、夫壻(おっと・むこ)はない。

男弟があって、佐(たす)けて国を治めている。

(卑弥呼が)王となっていらい、見たものはすくない。婢

千人をもって、自(身)にはべらしている。ただ男子がひ

とりあって、(卑弥呼に)飲食を給し、辞をつたえ、居拠

に出入りしている。

宮室・楼観(たかどの)、城柵、おごそかに設け、つねに

人がいて、兵(器)をもち、守衛している。

ここでいう倭国とは日本のこと。

日本中で内乱が続く中

国どおしが連合して

ひとりの女王をたてた。

それが「卑弥呼」。

あれ?国どおしが連合??

どこかでよく似たフレーズが出てきました。

そう、大岩山の銅鐸。(伊勢遺跡と邪馬台国その2)

「ある時、争っていた国々がここに一同に集まり

自国のシンボルである銅鐸を埋め、

何らかの儀式が行われた」

また原文にはあとにこうとも書かれています。

宮室・楼観(たかどの)、城柵、おごそかに設け、つねに

人がいて、兵(器)をもち、守衛している。

あれ?これもどこかで聞いたような・・・・

伊勢遺跡!!(伊勢遺跡と邪馬台国)

「円形の真ん中には

「居処、宮殿、楼観、城柵」らしき

跡が見つかっています。」

おんなじじゃん!

さて、「魏志倭人伝」に戻ります。

これは魏志倭人伝の冒頭文。

倭人は帯方の東南大海の中にあり、山島に依りて國邑をなす。

旧百余國。漢の時朝見する者あり、今、使訳通ずる所三十國。

簡単にいうと、倭国は元は百余りあった国が今は30カ国ということ。

30カ国・・・

30カ国って・・・・

そういえば、伊勢遺跡の円形に配された建物は30棟

その円形の真ん中にある建物は

「居処、宮殿、楼観、城柵」でしたね・・・・

なんか繋がってきませんか?!

つまりこうです。(あくまでも推測です)

当時、日本国内で争っていた30の国々が

ある時、連合を結んだ。

銅鐸を野洲の大岩山へ埋める儀式を済まし

場所を移して30カ国の長が一同に集まる

拠点を造った。

30カ国の連合国には、これから2度と争いを

起こさない約束が結ばれる。もちろん

お互いの身分や上下関係はすべて対等。

それは、拠点である建物にも表れます。

円形という配置をもって。

その中心には、そう、30カ国の長が

たてまつった女王の宮殿。

名付けて卑弥呼という。

鬼道に事え、能く衆を惑わす。「魏志倭人伝」

7月30日「もりやま卑弥呼コンテスト」受賞者 善野直依さん

守山にはこんなロマンが眠っています。

少しはおわかりいただけたでしょうか?

九州説、畿内説に負けない財産がここには眠っています。

ぜひ、みなさんもご一緒にこの「邪馬台国近江説」を

盛り上げていきましょう!

Posted by himico at 15:12│Comments(3)

│近江説

この記事へのコメント

和平の証に銅鐸を埋めた

なぜ和平で銅鐸を埋めるのか、そんなしきたりが有ったとする確実な記録が有るのか?

そもそもどの古代学説も、ストーンサークルや銅鐸や、その他遺跡やオーパーツが出ると、何でも儀式の話にしてしまう、その短絡的思考が理解出来ません

銅鐸とて、楽器だったとか、玩具だったとか、調理器具だったとか、ピラミッド時代に有った古代電球の傘かも知れませんし、そうした他の使い方を除外して、なぜ単純に儀式の道具としてしまうのかは、そうした古代学説が信用ならぬ一片です

もし儀式の道具だったとして、じゃあどう使ってたから儀式になるのか、誰も説明してくれない、説明できない

単なる空想に過ぎぬのに、さも事実かのように主張する

もっと多角的視点で考察して欲しく、一説に固執する論調は不可解です

なぜ和平で銅鐸を埋めるのか、そんなしきたりが有ったとする確実な記録が有るのか?

そもそもどの古代学説も、ストーンサークルや銅鐸や、その他遺跡やオーパーツが出ると、何でも儀式の話にしてしまう、その短絡的思考が理解出来ません

銅鐸とて、楽器だったとか、玩具だったとか、調理器具だったとか、ピラミッド時代に有った古代電球の傘かも知れませんし、そうした他の使い方を除外して、なぜ単純に儀式の道具としてしまうのかは、そうした古代学説が信用ならぬ一片です

もし儀式の道具だったとして、じゃあどう使ってたから儀式になるのか、誰も説明してくれない、説明できない

単なる空想に過ぎぬのに、さも事実かのように主張する

もっと多角的視点で考察して欲しく、一説に固執する論調は不可解です

Posted by ヤマタイコクが近江でもかまいませんが at 2011年08月06日 15:38

伊勢なんですからやはり天照大神と関連する建物ではないのでしょうか?

卑弥呼と結びつけるのは少し強引すぎませんか?

卑弥呼と結びつけるのは少し強引すぎませんか?

Posted by 邪馬台国なんてホントにあったの? at 2013年07月30日 20:40

当時の中国人が記した邪馬台国の卑弥呼 → 大和国の皇女(ヒメミコ)って訛って伝わっただけでしょう。

そして大和国が近江にあり、伊勢神宮も近江にあった。

古事記、日本書紀にも天照が日本武尊に草薙の剣を渡したのも天安河(野洲川)です。

天照が天安河(野洲川)のほとりの伊勢神宮(伊勢遺跡)にいたのが推測出来ます。

天照 → 大和国の皇女

そして大和国が近江にあり、伊勢神宮も近江にあった。

古事記、日本書紀にも天照が日本武尊に草薙の剣を渡したのも天安河(野洲川)です。

天照が天安河(野洲川)のほとりの伊勢神宮(伊勢遺跡)にいたのが推測出来ます。

天照 → 大和国の皇女

Posted by 皇 at 2015年09月25日 15:00