2011年08月03日

伊勢遺跡と邪馬台国その2

伊勢遺跡を語る前にまず

銅鐸のお話をしなければなりません。

ちょっと我慢して読んで下さいね。

明治14年(1881)野洲町大岩山に遊びに来ていた14歳と16歳の少年が

銅鐸を見つけました。この時発見された銅鐸の数14個。その後時代を

経て昭和 37年、小篠原地先(こしのはらちさき)の東海道新幹線の土

取工事現場から、計10個の銅鐸が発見されます。これで合計24個の銅

鐸が出たことになります。この銅鐸は野洲市の「野洲町立歴史民俗資

料館」に展示されています。

あまりにも銅鐸が多く展示されていることから「銅鐸博物館」とも

呼ばれる。

日本一の大きさを誇る銅鐸もここで発見されました。

日本一最長の銅鐸、なんと134.7㎝

この大岩山で発見された銅鐸にはひとつの特徴がみられます。

近畿地方以西で造られた近畿式銅鐸

と

東海地方で造られた三遠(さんえん)式銅鐸

がここで同時に発見されています。

近畿式銅鐸

上部に渦巻き状の飾りがついています。

三遠(さんえん)式銅鐸

飾りがついていません。

当時、銅鐸は日本の各地にあった小国のシンボルで

あったといいます。

各地域で特徴を持っていた様々な銅鐸が

ここ、大岩山で同時に見つかっています。

同時に・・・・

同時に発見される例は日本中のどこをみても

ここだけだといいます。

どういう意味があるのでしょう?

2~3世紀、日本国内では小国間どうしでの

争いが絶えませんでした。

ある時、争っていた国々がここに一同に集まり

自国のシンボルである銅鐸を埋め、

何らかの儀式が行われた。

弥生時代、銅鐸が埋められた時の想像図(野洲銅鐸博物館)

つまり国々の争いが収まり、連合国家を造る動きが

ここであったのではないかという推測がつきます。

日本建国神話を記した「古事記」や「日本書紀」でよく出てくる

八百万神(やおよろずのかみ)

八百万神が当時の日本各地の首長だったのでは?

という、想像も膨らみます。

この八百万の神が一同に会した場所は

そう、天安河(あまのやすかわ)

あまのやすかわ・・・

やすかわ・・

野洲川!

当時、野洲あたりを支配していた豪族は

安(やす)氏

う~~ん、

いろいろなキーワードが一致してきますね。

(無理やりだ!っという意見も受け入れます)

そして、ここから10キロほど離れた

野洲川のほとりに

伊勢遺跡があります。

そう、

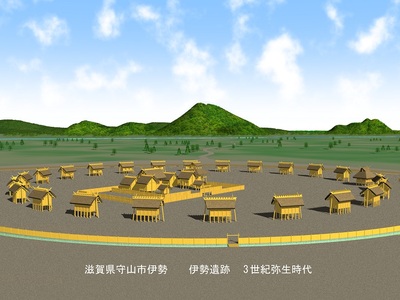

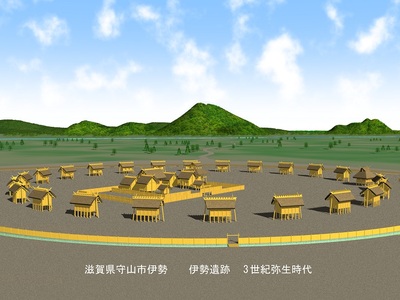

30棟の建物を円形に配した伊勢遺跡。

詳しくはこちらへ

「伊勢遺跡と邪馬台国」

何ら関係があってもおかしくはありません。

今度こそ、その30棟の謎に迫ります。

銅鐸のお話をしなければなりません。

ちょっと我慢して読んで下さいね。

明治14年(1881)野洲町大岩山に遊びに来ていた14歳と16歳の少年が

銅鐸を見つけました。この時発見された銅鐸の数14個。その後時代を

経て昭和 37年、小篠原地先(こしのはらちさき)の東海道新幹線の土

取工事現場から、計10個の銅鐸が発見されます。これで合計24個の銅

鐸が出たことになります。この銅鐸は野洲市の「野洲町立歴史民俗資

料館」に展示されています。

あまりにも銅鐸が多く展示されていることから「銅鐸博物館」とも

呼ばれる。

日本一の大きさを誇る銅鐸もここで発見されました。

日本一最長の銅鐸、なんと134.7㎝

この大岩山で発見された銅鐸にはひとつの特徴がみられます。

近畿地方以西で造られた近畿式銅鐸

と

東海地方で造られた三遠(さんえん)式銅鐸

がここで同時に発見されています。

近畿式銅鐸

上部に渦巻き状の飾りがついています。

三遠(さんえん)式銅鐸

飾りがついていません。

当時、銅鐸は日本の各地にあった小国のシンボルで

あったといいます。

各地域で特徴を持っていた様々な銅鐸が

ここ、大岩山で同時に見つかっています。

同時に・・・・

同時に発見される例は日本中のどこをみても

ここだけだといいます。

どういう意味があるのでしょう?

2~3世紀、日本国内では小国間どうしでの

争いが絶えませんでした。

ある時、争っていた国々がここに一同に集まり

自国のシンボルである銅鐸を埋め、

何らかの儀式が行われた。

弥生時代、銅鐸が埋められた時の想像図(野洲銅鐸博物館)

つまり国々の争いが収まり、連合国家を造る動きが

ここであったのではないかという推測がつきます。

日本建国神話を記した「古事記」や「日本書紀」でよく出てくる

八百万神(やおよろずのかみ)

八百万神が当時の日本各地の首長だったのでは?

という、想像も膨らみます。

この八百万の神が一同に会した場所は

そう、天安河(あまのやすかわ)

あまのやすかわ・・・

やすかわ・・

野洲川!

当時、野洲あたりを支配していた豪族は

安(やす)氏

う~~ん、

いろいろなキーワードが一致してきますね。

(無理やりだ!っという意見も受け入れます)

そして、ここから10キロほど離れた

野洲川のほとりに

伊勢遺跡があります。

そう、

30棟の建物を円形に配した伊勢遺跡。

詳しくはこちらへ

「伊勢遺跡と邪馬台国」

何ら関係があってもおかしくはありません。

今度こそ、その30棟の謎に迫ります。